सुधारों की दिशा और आम आदमी, चंद्रशेखर के विचारपत्र का संक्षिप्त अंश

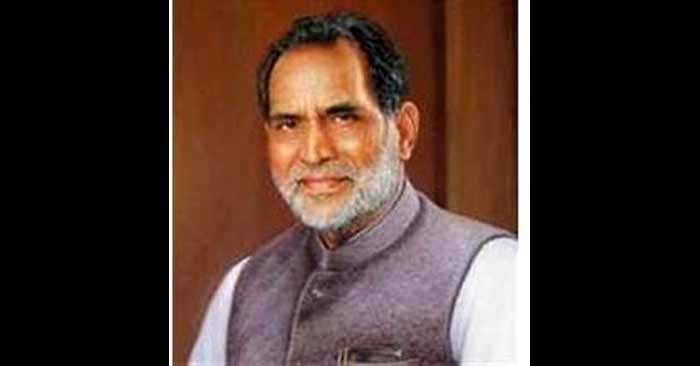

भारत में आर्थिक सुधारों को लागू किये जाने के इतने वर्ष बाद भी इस पर मंथन का दौर जारी है. पिछले दो दशकों के अनुभव हमें बता रहे हैं कि आर्थिक उदारीकरण के पैरोकारों ने जिस स्वर्णिम भविष्य का हमसे वादा किया था, वह सच्चाई से दूर, छल से भरा हुआ और भ्रामक था. इन वर्षों में आर्थिक उदारीकरण विकास के चमचमाते आंकड़ों पर सवार होकर हम तक जरूर आया, लेकिन इस चमक-दमक के पीछे आर्थिक विषमता का गहन अंधेरा भी था. लोगों के बेरोजगार होते जाने की पीड़ा भी थी. पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने एक युगद्रष्टा की तरह आर्थिक उदारीकरण के इन दुष्परिणामों को वर्षों पहले ही देख लिया था. आज से करीब 17 वर्ष पहले उन्होंने आर्थिक सुधारों के इन दुष्परिणामों की ओर न सिर्फ ध्यान दिलाया था, बल्कि अपने विचारपत्र-‘आर्थिक सुधारों के सात साल : आखिर हम कहां जा रहे हैं ? में इसकी गंभीर मीमांसा भी की थी. आज चंद्रशेखर की 10वीं पुण्य तिथि पर हम उनके उन विचारों का स्मरण कर रहे हैं, जो आज भी बेहद प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं.

हमने आर्थिक सुधारों के सात साल पूरे कर लिए हैं. यह इस बात के लिए काफी लंबी अवधि है कि हम इसका वस्तुपरक मूल्यांकन करें. बैंक फंड एसएपी के अब भी बहुतेरे समर्थक हैं, जो इस प्रक्रिया को बचाने के लिए ‘ज्यादा और तीव्र सुधारों की वकालत करते हैं. मानो इस प्रक्रिया की शुरुआत इस बात का लिहाज किये बिना की गयी है कि इसका बहुतायत लोगों पर क्या असर पड़ रहा है या पड़ेगाय. सुधारों की मनमानी प्रक्रिया पर बहस की लौ जलाना जरूरी हो गया है.

नीतियों में बदलाव स्थिरता लाने की प्रक्रिया के रूप में हुआ था, जिसके दो मकसद थे. देश के भीतर स्थिरता लाना और विदेशी मोर्चे पर भुगतान संतुलन कायम करना. आर्थिक सुधार अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्धारा निर्धारित की गयी शर्तों के तहत लागू किये गए. विदेशों के पूंजी बाजारों में पहुंच आसान बनायी गई.

This Post is Sponsored By Memsaab & Zindagi LIVE

बैंकिग व्यवस्था को व्यापक आजादी दी गयी, ताकि वह निजी क्षेत्र में पैसा लगा सके. जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र की बात है, तो विनिवेश सरकार की प्रमुख नीति रह गई. कृषि क्षेत्र, जो अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के मत्थे हुआ करता था और यह न्यायसंगत भी था, को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया. खुलेपन की प्रक्रिया में व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्र में व्यापक नीतिगत बदलाव किये गए. प्रौद्योगिकी, यहां तक कि दोहरात्मक व साधारण प्रौद्योगिकी तक के आयात की अनुमति दी गई.

कृषि क्षेत्र, जहां विदेशी पूंजी की जरूरत नहीं समझी जा रही थी, को इसके लिए खोल दिया गया. यह भी काबिले गौर है कि सुधारों की प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा, कृषि में सरकारी निवेश, विशाल कृषि क्षेत्र की सिंचाई वर्षा पर निर्भर होने तथा छोटे और सीमांत किसानों की समस्याओं जैसे सवालों के लिए उपयुक्त नहीं थी. इसलिए प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सवालों के भी अनुरूप नहीं थी.

पिछले साढ़े सात सालों के दौरान असल में हुआ क्या ? यह तो स्वाभाविक है कि सुधारों का अधिकतर अंश यथावत था, लेकिन उनके परिणाम क्या हैं ? क्या कीमतों में स्थिरता आयी ? सुधारों के शुरुआती तीन वर्षों में इसकी कुछ उम्मीद बंधती दिख रही थी लेकिन ज्यादा बारीकी से विचार करें और कीमतों की पिछले दिनों की हालत पर नजर डालें, तो उन उम्मीदों पर पानी फिर गया है. इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ वस्तुओं, पर्सनल कंप्यूटरों और अब वाहनों की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन हमारे ज्यादातर देशवासियों के लिए यह निर्थक है. उनके लिए तो दाल, चावल, गेहूं, सब्जी, चाय तथा ईंधन की कीमतें, और भाड़ा महत्वपूर्ण है.

सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लगभग चौपट हो गयी है, क्योंकि एक तो खुले बाजार की कीमतों और पीडीएस कीमतों में बेहद अंतर है और दूसरा इसका दायरा लगातार सिमटता गया है. ये दोनों बातें सुधार की प्रक्रिया के प्रत्यक्ष परिणाम हैं.

दरअसल, भारतीय उद्योग जगत के अग्रणी लोग, जो शुरू में सुधारों की प्रक्रिया के वाहक बने थे, अब भूमंडलीकरण की ताकतों से अनुचित प्रतिस्पर्धा में फंस गए हैं और समान अवसरों यानी संरक्षण उपाय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. व्यापार को खोलने से आखिरकार उद्योग जगत असल भूमंडलीकरण के कुछ नतीजों से रूबरू हुआ है. विदेशी पूंजी की भारी आमद अब भी एक सपना है. समाज के प्रभुवर्ग के पक्ष में हुए फैसलों, खास कर व्यक्तिगत और कंपनी करों तथा शुल्कों में गैर जरूरी और अभूतपूर्व कटौती ने वित्तीय समस्या के गहराते जाने में बड़ी भूमिका निभाई है. बार-बार की क्षमादान योजनाओं से हमारे कर ढांचे की साख पर बट्टा लगा है तथा ईमानदार करदाता के मनोबल पर चोट पहुंची है, और इस तरह व्यवस्था को पुष्ट करने की भावी नीतियों की निरंतरता पर सवाल खड़े किए हैं.

सरकारी क्षेत्र के मनोबल में अभूतपूर्व गिरावट आयी है. पहले अच्छा काम करने वाली इकाइयां पैसे की कमी से जूझ रही हैं. घाटा कम करने के नाम पर खर्चो में सारी कटौतियां पूंजीगत बजट में कर दी गई . पहले अच्छी तरह काम कर रही इकाइयां प्रतिस्पर्धा लागू करने की बिना सोची-समझी नीतियों के चलते बर्बाद हो गई और बजटीय जरूरतें पूरी करने के लिए विनिवेश की कार्यवाही की जा रही है.

जिस क्षेत्र ने पहले वास्तव में अर्थव्यवस्था के विकास उल्लेखनीय भूमिका निभाई अब उसे गर्त में डाला जा रहा है, वह भी झूठे आरोपों में. सुधारक हमारे देश की आबादी के उस बड़े हिस्से के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं जो कृषि पर निर्भर हैं, जो उत्पादन के साधनों पर सार्थक अधिकारों के बगैर गुजर बसर करते हैं, जिनका अपने श्रम और उत्पादन के पुर्नखरीद पर कोई नियंत्रण नहीं होता. ये सुधारवादी व्यापक भूमि सुधारों की बात सोचने के बजाय ग्रामीण आबादी के इस बड़े हिस्से के सर्वनाश के लिए कृषि का निगमीकरण करेंगे. उनका मॉडल भारतीय कृषि को विश्व कृषि के समरूप लाने की बात करता है.

इसका मतलब यह होगा कि खाद्यान्न फसलों और खाद्य सुरक्षा की कीमत पर निर्यात और नकदी फसलों का बेहद जोर होगा. इसका असर उन लोगों पर तो नहीं पड़ सकता, जो सुधारों के चलते अभी भी आयातित पनीर और शराब का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जो सस्ती दरों पर आवश्यक खाद्य पदार्थों के लिए पीडीएस पर निर्भर करते हैं, उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा.

सुधारकों ने रोजगार के सवाल को विकास के सवाल के समक्ष गौण कर दिया. दुनिया भर में हाल की रोजगार विहीन प्रगति इस नव क्लासिकल सिद्धांत को खारिज कर देती है. 80 के दशक के मध्य से अपेक्षाकृत उच्च विकास दर भी हमारी बेरोजगारी को कम नहीं कर सकी. दूसरी तरफ, सुधारों ने छंटनी और बंदी को न्योता दिया है.

सुधारों का दूसरा चिंताजनक नतीजा बढ़ती असमानता रही है, वह व्यक्तियों के बीच हो, वर्गों के बीच हो या फिर क्षेत्रों के बीच. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और बिहार किस कदर पिछड़ रहे हैं, यह तथ्यों से स्पष्ट है. अपने संदिग्ध सामाजिक मूल्यों के लिए चुनिंदा लोग इससे पहले इतने पुरस्कृत कभी नहीं हुए थे. असमानताएं इतनी साफ तौर पर कभी परिलक्षित नहीं हुई, और कभी प्रोत्साहन देने तो कभी वित्तीय अनुशासन लाने के नाम पर समाज के निचले स्वरों और देश के सर्वाधिक पिछड़े अंचलों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है.

आर्थिक सुधारों का मामला आर्थिक विशेषज्ञों के बीच ले जाना बहुत महत्वपूर्ण है. अब वक्त आ गया है कि जागरूक नागरिक और राजनेता आगे आएं और अपनी चौकड़ी, शब्दाडंबरों और रहस्यों से पार जाकर नतीजों को जनता के सामने प्रस्तुत करें, जो अपने भविष्य को निर्धारित करने की एकमात्र हकदार है, और बाहरी प्रभावों में आकर बिना पारदर्शिता के लागू की जा रही सुधारों की प्रक्रिया उनके भविष्य का निर्धारण कर रही है, उनकी सहमति के बिना ही.

हम आखिर कहां जा रहे हैं ? नई नीतियों की दिशा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ? विकास के लक्ष्य और विकास की प्रक्रिया को नये सिरे से परिभाषित करना होगा. रोजगार सृजन को आर्थिक नियोजन के उद्देश्य के रूप में स्वीकार करना होगा, न कि आर्थिक प्रगति के सह-उत्पाद के रूप में. इसके लिए हमें औद्योगिक विकास के तरीके में मौलिक बदलाव लाने होंगे.

औद्योगिक नीतियां ऐसी हों जो रोजगार के अवसरों को बढ़ाने तथा क्षेत्रीय असमानताओं का धीरे-धीरे कम करनेवाली होनी चाहिए. यानी छोटे और ग्रामीण उद्योगों को देश के औद्योगिक मानचित्र पर सम्मानित जगह दिलानी होगी अगर इसके लिए विश्व बाजार की प्रतिस्पर्धा के बुरे प्रभावों से बचने के वास्ते कुछ संरक्षण देना पड़े, तो दिया जाना चाहिए.

हमें अपने उद्देश्यों को ज्यादा समतामूलक, मानवीय और शोषणमुक्त दुनिया के निर्माण के व्यापक लक्ष्य के मद्देनजर बनाना होगा. इस मकसद के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग की समानांतर व्यवस्था बनानी होगी. क्षेत्रीय सहयोग और विकासशील देशों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग पुनर्जीवित करना भी राष्ट्रीय एजेंडे का एक अंग होना चाहिए.

चंद्रशेखर ने जनवरी, 1999 में एक विचारपत्र पेश किया था, जिसका शीर्षक था ‘आर्थिक सुधारों के सात साल : आखिर हम कहां जा रहे हैं ? यह लेख उसी विचारपत्र का संक्षिप्त अंश है.

(प्रस्तुति – लवकुश सिंह)